治療例 CASES

猫の免疫介在性好中球減少症(immune-mediated neutropenia:IMN)

2024年7月3日(水)

今回は免疫介在性好中球減少症(immune-mediated neutropenia:IMN)の猫について紹介します。

8歳のメスの猫ちゃんが食欲と元気がないと来院されました。

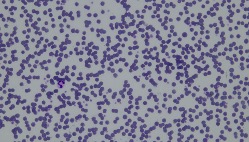

血液検査を実施すると白血球数が700/μL(好中球数は216/μL)と重度に低下していました(図1)。

図1 抹消血液(×400):著しい好中球減少が認められる

好中球数が低くなる原因は、消費の亢進(感染症などの強い炎症があり好中球が使われてしまう)、産生の低下(骨髄から好中球が作られなくなってしまう)、免疫学的破壊(免疫異常で自身の好中球を壊してしまう)などがあります。

この猫ちゃんは超音波検査やレントゲン検査では異常が認められなかったため感染や炎症による好中球数低下ではないと判断されました。

念の為抗生剤を処方し1週間後再診としましたが体調は改善せず依然白血球は低いままでした。

そのため骨髄検査を実施し骨髄に異常がないかどうか確認をすることとしました。

骨髄検査は全身麻酔を行い上腕骨から採取しました。

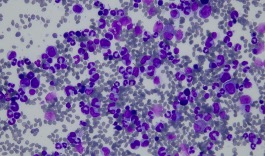

骨髄検査の結果は骨髄球系過形成という結果でした。骨髄球とは白血球の元となる細胞でそれがたくさん作られている状態でした(図2)。

つまりこの猫ちゃんは骨髄では多く作られている白血球が、血液では少ない状態にあるため、免疫学的に破壊されている可能性が示唆されました。よって異常な免疫を抑えるためにステロイドを高容量で飲んでもらいました。

図2 骨髄穿刺細胞診(×400) 骨髄球系細胞が多く認められる

1週間後の血液検査では白血球数が5100/μL(好中球数:4437/μL)と上昇し体調も改善しましたのでIMNと診断しました。今後はステロイドを減量しながら好中球数の低下がないか経過チェックしていきます。

健康診断で猫の好中球数の減少はしばしば見られます。

ご心配になられる飼い主さんも多いと思いますが、好中球減少の程度、食欲等の体調、過去の数値との比較などを確認し追加検査が必要かどうか検討します。追加検査が現在は不要と判断した場合は、定期的に血液検査を実施しさらに数値が下がらないかどうか確認します。

骨髄検査は鎮静もしくは全身麻酔が必要になります。合併症としては、刺した部位からの感染、また処置後痛みで跛行が出ることがありますがほとんどが一時的です。縫合も必要なく基本的には、日帰りで実施できます。

※体調次第では入院をご提案する場合もあります。

血液疾患、免疫関連の病気でお困りのことがあればご相談ください。

獣医師 小野和徳