治療例 CASES

【検査シリーズ①】尿検査について

2024年10月8日(火)

【概要】

腎臓で作られた尿は尿管を通って膀胱に溜められ、尿道を通って排泄されます。結石症や膀胱炎など尿路系の疾患だけではなく、糖尿病や免疫系の異常など全身状態の把握にも有用です

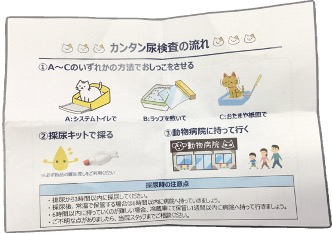

【採尿方法】

| とりかた(例) | メリット | デメリット | |

| 自然排尿 | ペットシーツにラップをひき、自然尿を採取 | 動物の負担が少ない | 常在菌や膣、包皮内細胞の混入 |

| カテーテル尿 | 尿道カテーテルとシリンジで採尿 | 外部からの細菌などの混入がやや少ない | 感染の恐れ 雌は手技に慣れが必要 |

| 膀胱穿刺 | 経皮的に膀胱を針で穿刺して採尿 | 細菌混入のリスクが最も低い→膀胱炎の診断に最適 | 凝固異常や膀胱腫瘍を疑う動物には禁忌

|

※採尿から受診までに時間がかかる場合は冷蔵保存してください。

ただし12時間以上の保存では菌が死滅する可能性もあるため、

採尿できたら早めの受診をおすすめします。

採尿方法のリーフレットもご用意しております

【一般尿検査】

尿性状検査:色、透明度、尿比重など

尿試験紙検査:pH、蛋白、尿糖、ケトン、血液、ビリルビンなど

※尿化学分析装置

この機械では、ブドウ糖、蛋白質、ビリルビン、潜血、pH、ケトン体、亜硝酸塩、白血球等様々な化学的性状を確認する事が出来ます。

これらを確認する事で、糖尿病や腎臓病の診断に役立ちます。

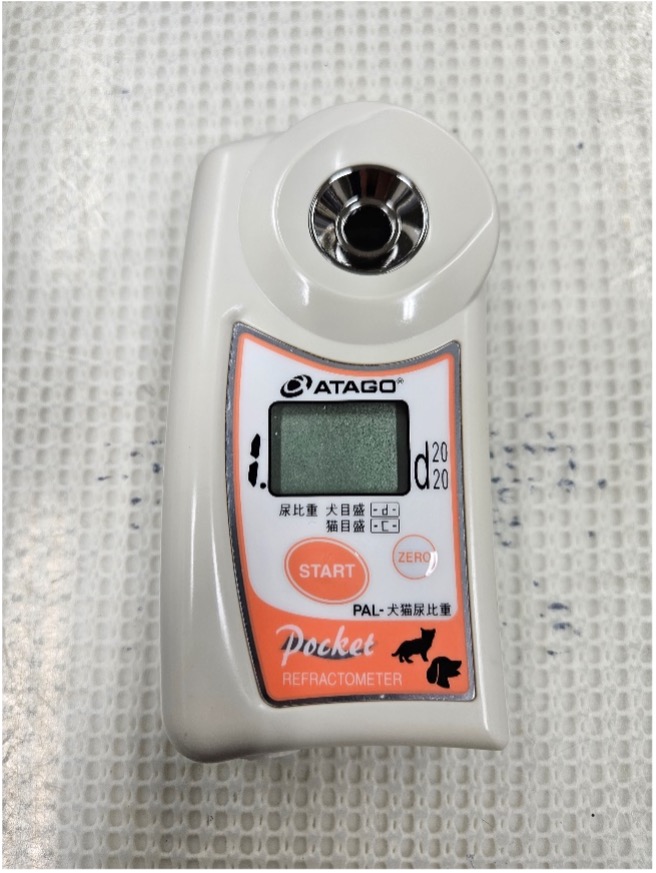

次にご紹介させて頂くのは『尿比重計』です。

尿比重を調べることで、腎臓での尿の濃縮力を知ることができます。

腎臓病の子では、尿比重は低くなる傾向にあります。

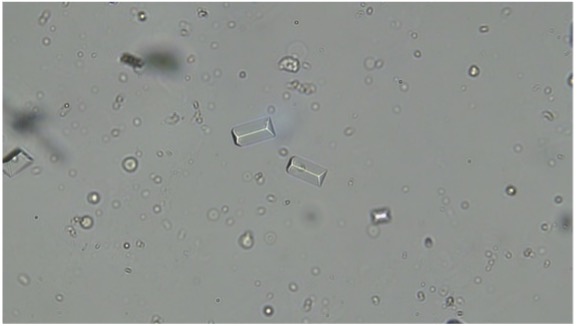

(下)ストルバイト結晶→結石症の疑い

(下)上皮細胞

(下)赤血球と細菌→膀胱炎の疑い

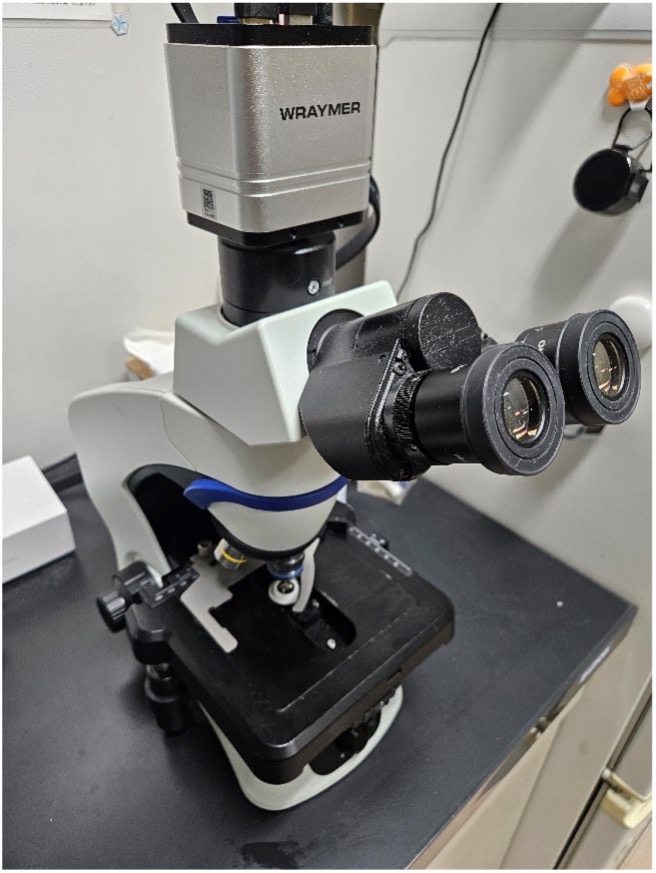

最後にご紹介するのは『顕微鏡』です。

顕微鏡で尿を確認する事で、画像の様な結晶や、細菌の存在を確認する事が出来ます。

【まとめ】

院内で検査する以外にも、細菌尿であった場合には培養検査、尿蛋白が出ていた場合には尿蛋白/クレアチニン比など、外部の検査センターでしかできない検査もあります。尿検査をする事で、尿中にタンパクや糖、結晶、細菌等が出ていないを知ることができます。

最近尿の回数が増えた、トイレにきらきらしたものがついている、いつもと比べておしっこの色が薄い(あるいは濃い)等の症状が認められた場合はぜひ当院でご相談下さい。

獣医師 井戸俊佑/中西彩乃